東南アジアの主要経済国は、ここ数十年で大きな進歩を遂げてきた。規模の大きい国では、グローバルな統合と慎重な政策立案により、1人当たりの所得が過去20年間で少なくとも3倍に増加した。ベトナムの所得水準は今、2000年の11倍となっている。こうした進歩を土台に、高所得国との差を縮めることは(いわゆる「中所得国の罠」からの脱却を目指す多くの国々にとっての野心)難しいものの、現実的である。

意図的かつ野心的な構造改革を組み合わせることは、域内の主要国が、より高い潜在成長率に達し、持続的に高い所得水準を実現する上で助けとなり得る。広範囲にわたる改革は、不確実性が漂う中でショックに対する強靭性を構築し、民間部門が成長をけん引する助けとなる。

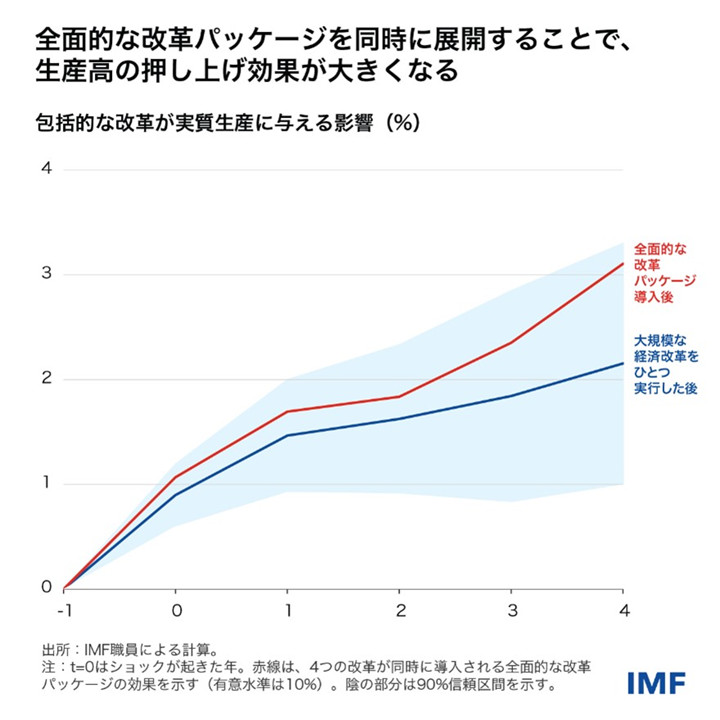

IMFの研究によると、この目標を達成するには、規制からガバナンス、教育まで、経済全体の広範な改革をひとつにまとめることが最善の方法である。先進国と新興市場国の構造改革から得られるGDPの増加に関するわれわれの研究では、東南アジア諸国連合(ASEAN)に加盟する10か国のうち5大新興市場国であるインドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ、ベトナムといった国々は、経済全体の包括的な改革パッケージを同時に実施することで、2年後には長期的な実質生産高を平均で1.5%から2%、4年後には最大で3%増やせる可能性があることが示唆されている。

しかし、野心的な改革をまとめて実施するには、多くの場合、相当な政治経済的課題が伴う。こうしたアプローチを促進し、持続可能な利益をもたらすためには、主要な利害関係者間の合意形成への取り組みが必要である。

6か国、4つの要素

われわれの分析は、ASEANの主要新興市場国5か国が、6つ目のASEAN主要新興市場国であるシンガポールのように、今後20年から30年以内に高所得国に加わるという目標を達成できるよう支援することを目指している。

われわれは主に、貿易と経済の開放度、経済の洗練度、投資とガバナンスの状況、人間開発の4つの要素に評価している。これらは対処すべき広範な構造分野の主なものであるが、推奨される重点分野は国によって異なる。

- ASEANの主要6か国は、概してG20の平均的な新興市場国よりも開放的であるものの、貿易円滑化指標で測定すると、経済協力開発機構(OECD)の中央値の国よりも貿易障壁が高く、貿易が比較的しにくい。国境を越えた取引をより迅速に、より安価に、不確実性の少ないものにするためにロジスティクスと貿易円滑化を改善することが、ASEANの5大新興市場国における経済成長を押し上げる上で役立つであろう。さらに、2024年10月のIMFアジア太平洋地域経済見通しで論じたように、遅れを取っているサービス貿易に対処することが、質の高い雇用を創出しつつ、競争を促進する効果と技術の波及効果を最大化することに役立つ。実際、新興市場国がよりサービス集約型経済に移行したからといって、先進国の所得水準に追いつく余地が縮小するわけではない。しかし、それを最大限活用するには、生産性の高いサービス業への移行を促進する必要がある。

- ASEANの主要経済国は概して十分に多様化しているが、シンガポールが首位に立つ経済複雑性の度合いはさまざまである。この尺度の下限に位置する国は、通常、教育と労働生産性の水準が相対的に低い。質の高い教育への支出を増やし、学習の質を向上させ、スキルと仕事のマッチングを改善することは、これらの国々が生産性を改善し、(特定の部門だけでなく)経済全体の洗練度を向上させるのに役立つであろう。

- 投資の魅力の点では、ASEANの主要な新興市場国は、政府の有効性や規制の質などのガバナンス指標に関してOECD諸国の中央値に遅れを取る傾向がある。しかし、この分野において、G20諸国の平均的な新興市場国よりは進んでいる。ASEAN諸国は、物流のパフォーマンスが弱く、ビジネスの規制が厳しいことが多い。ここでもシンガポールは例外である。最後に、ASEANの主要新興市場国は、国内信用が比較的潤沢である一方で、金融包摂は広範な成長を支えるには依然として不十分であり、これは一部の国で銀行口座保有者の割合が低いことに表れている。ガバナンスや腐敗防止の取り組みを強化するとともに、インフラの質を高めることも、説明責任とビジネスの安定性を高め、投資の改善につながるであろう。

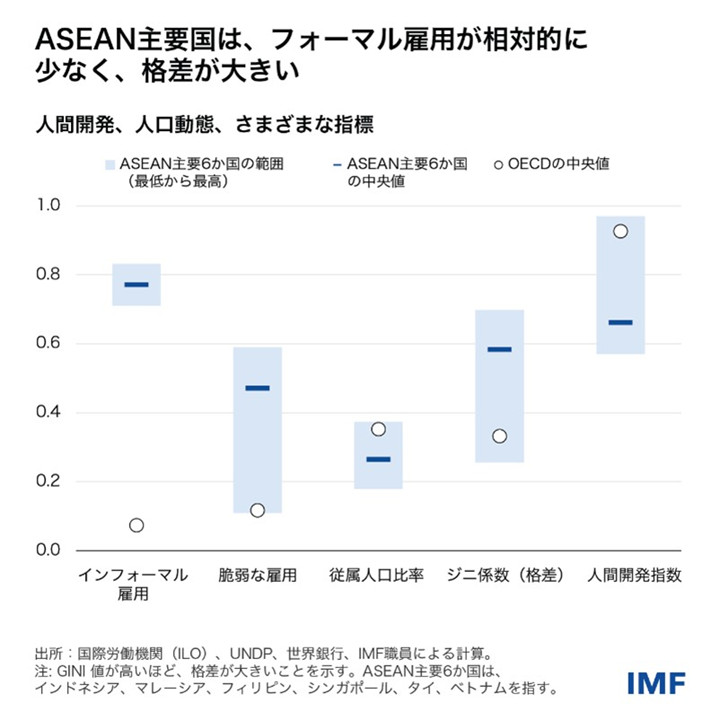

- 人間開発に関しては、すべての主要なASEAN新興市場国がベンチマークと比較して人口統計学的に優位であることが注目に値する。言い換えれば、総じて、子供や高齢者などの扶養家族よりも労働人口の方が多い。したがって、高齢化によって年金や医療などの財政負担が増大する前に、今こそ改革を実行する機会がある。もうひとつの問題は、これらの国々が一般的に、OECDの平均よりも格差が大きいほか、平均余命、国民の健康、生活水準の数値が低いことである。インフォーマル雇用の蔓延も目立つ。こうしたギャップを埋めることは、包摂的で強靭な成長をより一層後押しすることになるであろう。

優先すべき改革

持続的かつ包摂的な形で成長を促進するためにASEAN諸国が注力すべき構造分野とは何か。

インドネシアとフィリピンに関する2024年のバックグラウンドペーパーの分析に基づき、われわれは、さまざまな改革をまとめて実施することが、順を追う段階的なアプローチよりも優れた成果をもたらすことを明らかにした。ビジネスと対外規制、ガバナンス、人間開発を同時に改善する大規模な改革パッケージは、4年後に生産水準を最大3%押し上げる可能性がある。大規模な経済改革をひとつ実行することによる恩恵は、より小さい。

この研究結果は、意図的で野心的な構造改革パッケージが、ASEANの主要新興市場国がより高い潜在成長率に達し、持続可能な形で高所得水準に到達するというビジョンを実現する上で助けとなり得ることを強調している。ショックを受けやすい世界環境の中で、経済全体の野心的な構造改革は、国内で多様・広範・包摂的な成長を促進することによって、また、民間部門主導の成長をさらに解き放つための信頼性ある強固な制度的枠組みを確保することによって、強靭性の構築にも役立つ。